Article

Me former

Îlot de chaleur urbain : 4 erreurs fréquentes à éviter pour mieux agir sur le terrain

8 min

À retenir

- Un îlot de chaleur urbain (ICU) ne se voit pas à l’œil nu. Il correspond à un écart de température de l’air entre ville et campagne, mesuré la nuit en conditions radiatives.

- Le phénomène peut concerner toutes les communes, y compris les villes moyennes ou centres-bourgs ruraux, dès lors que la morphologie urbaine s’y prête.

- Une carte de température de surface ne permet pas de diagnostiquer un ICU. Elle indique la chauffe des matériaux, pas les risques pour la population.

- Tous les territoires ne doivent pas forcément se lancer dans un diagnostic ICU. Il faut d’abord préciser le besoin, l’échelle, le moment.

- Croiser les données est essentiel (température de l’air, forme urbaine, usages, vulnérabilités) pour guider l’action et éviter les faux diagnostics.

Un dôme de chaleur au-dessus des villes : invisible, mais bien réel… et souvent mal interprété.

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) reste mal compris. On le confond avec une simple impression d’étouffement, on le croit réservé aux grandes villes du Sud, ou on pense l’avoir identifié sur une carte issue d’une thermographie, sans toujours savoir qu’il en existe deux types (de jour ou de nuit) qui ne mesurent pas la même chose.

Lors de l’atelier CDM Success du 8 juillet 2025, Élodie Briche, climatologue et intrapreneure du service « Plus fraîche ma ville » à l’ADEME, a aidé les chargés de mission à démêler les idées reçues et à mieux comprendre comment un ICU peut être repéré, interprété et pris en compte dans une stratégie d’adaptation.

Pour les chargés de mission climat, mieux cerner ce qu’est (et surtout ce que n’est pas) un phénomène d’îlot de chaleur urbain est essentiel pour :

- repérer un éventuel signal d’alerte dans le cadre plus global d’un diagnostic de vulnérabilité aux impacts du changement climatique,

- juger s’il est utile de lancer un diagnostic ICU, à une échelle adaptée au besoin

- mobiliser les bons outils de diagnostic selon les objectifs poursuivis, notamment à l’échelle de la ville ou du grand quartier,

- formuler plus clairement les besoins auprès des services techniques ou d’un bureau d’études.

Encore faut-il bien savoir de quoi on parle. Et ne pas se fier aux apparences.

Erreur n°1 : confondre îlot de chaleur urbain, température de surface et inconfort thermique

Un îlot de chaleur urbain ne se voit pas à l’œil nu. Il ne se ressent pas toujours directement, et ne peut pas être identifié sur une simple carte thermique, surtout si celle-ci mesure uniquement la température des surfaces (bitume, toitures, tôle…).

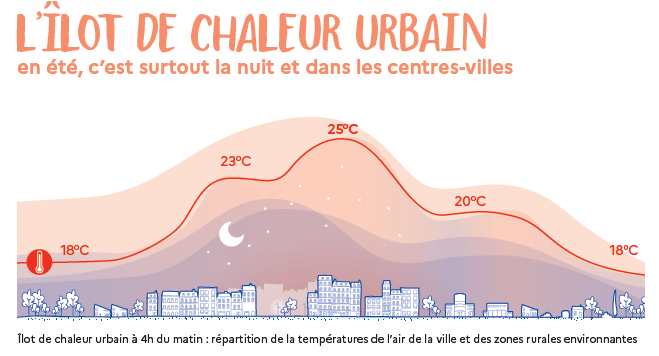

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) correspond à une différence de température de l’air entre une zone urbaine et un espace rural voisin, mesurée à environ 2 mètres du sol, soit à hauteur du piéton.

Cette différence peut atteindre plus de 10 °C. Elle est généralement observée la nuit, et seulement lorsque certaines conditions météorologiques très particulières sont réunies : un ciel clair et temps calme, soit avec peu de nuages et peu de vent. On parle alors de situations radiatives.

Voir source [1]

Il s’agit d’un phénomène qui s’inscrit dans un ensemble plus large : la surchauffe urbaine. Ce terme regroupe trois réalités différentes, souvent confondues entre elles au moment d’analyser ou de cartographier un ICU :

| Phénomène observé | Mode de mesure | Quand l’observer | Variable mesurée ou observée |

| Îlot de chaleur urbain (ICU) | Capteurs à environ 2m du sol, en zone urbaine et en zone rurale | Surtout la nuit, par temps clair et sans vent | Température de l’air (écart entre ville et campagne) |

| Surchauffe des surfaces urbaines | Thermographie satellitaire ou aérienne | En journée, par temps ensoleillé. Parfois aussi la nuit | Température de surface (bitume, toitures, tuiles…), liée à leur capacité à emmagasiner et restituer la chaleur |

| Inconfort thermique du piéton | Calcul d’indices de température ressentie, enquêtes auprès des habitants | En journée, dans l’espace public exposé. Parfois la nuit (ex. nuits chaudes “tropicales”). | Température ressentie (sensation de chaleur ou de gêne physique influencée par l’exposition au soleil, l’absence d’ombre, le vent, l’humidité…) |

Cette confusion entre les différentes manifestations de la chaleur en ville est fréquente… et peut conduire à des diagnostics mal orientés, voire à sous-estimer le phénomène d’ICU sur son propre territoire.

Erreur n°2 : penser que le phénomène d’îlot de chaleur urbain ne concerne que les grandes villes du Sud

“L’îlot de chaleur urbain ? C’est un truc pour Marseille ou Toulouse, non ?”

C’est une idée reçue tenace…mais trompeuse.

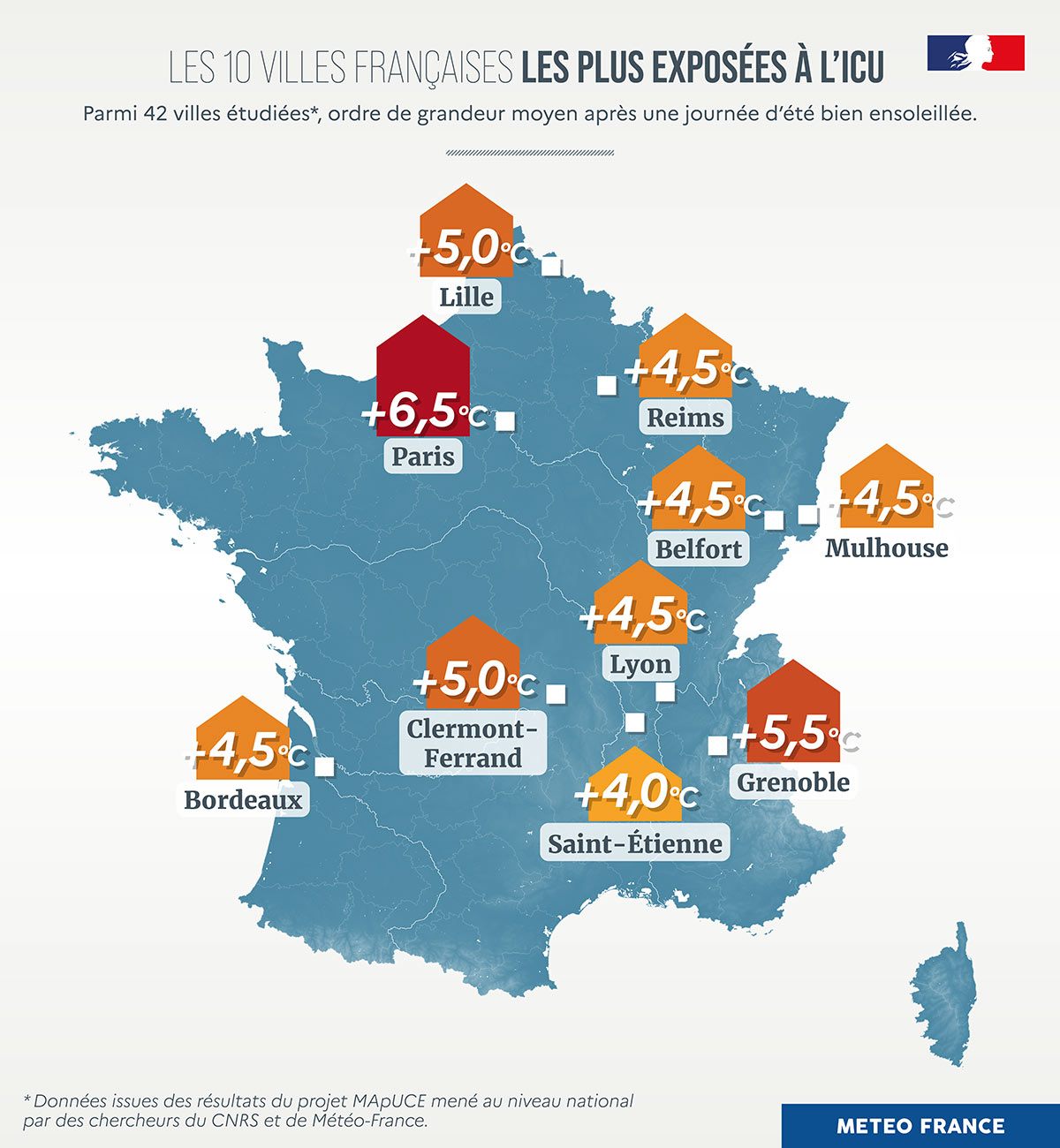

Voir source [2]

Ces exemples montrent que l’intensité d’un ICU peut varier fortement d’un territoire à l’autre, selon un ensemble de facteurs locaux, tels que :

- la nature des matériaux (goudron, tôle, béton…),

- l’inertie thermique des bâtiments (capacité à emmagasiner la chaleur le jour et à la restituer la nuit),

- la morphologie urbaine (hauteur des bâtiments, densité, ouverture à la ventilation…),

- certaines activités humaines (rejets de chaleur de la climatisation et du trafic routier…)

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain peut apparaître… même en hiver

Contrairement à une idée reçue, l’ICU n’est pas réservé à l’été et ne se limite pas aux épisodes de canicule.

Un ICU peut aussi survenir en automne ou en hiver, dès lors que le ciel est clair et le vent absent, surtout dans les villes sujettes au phénomène.

Dans ces cas-là, l’ICU peut contribuer temporairement à limiter les besoins de chauffage. Mais attention : la stagnation de l’air peut aussi aggraver la pollution et nuire à la qualité de l’air.

À l’inverse, en période de canicule, la surchauffe peut toucher tous les territoires, même ceux où l’ICU n’est pas présent. Cela vaut y compris pour des zones rurales, par exemple dans des centres-bourgs très minéralisés.

Un phénomène variable dans l’espace et dans le temps

Mais au-delà de la saison, le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) est aussi hautement variable d’un endroit à l’autre… et d’un jour à l’autre. Il peut se déplacer à l’échelle d’un quartier selon les conditions météo, l’heure ou la période de l’année.

Ce que vous cartographiez un jour ne sera pas forcément vrai le lendemain.

C’est pourquoi il est essentiel de croiser les données (mesures de terrain, cartes thermiques, usages du sol) et de toujours recontextualiser les cartes ou les diagnostics produits [3].

À retenir

- Un ICU peut apparaitre dans une commune de toute taille, si certaines conditions sont réunies : forte minéralisation, faible végétation, faible ventilation naturelle, présence de rejets de chaleur liés aux activités humaines (trafic routier, climatisation…)

- Il peut survenir toute l’année, dès lors que les conditions radiatives sont réunies.

- La localisation de l’ICU peut changer d’un jour à l’autre : attention aux interprétations figées.

Erreur n°3 : prendre la température de surface pour celle de l’air

Sur une carte de température de surface, certaines zones apparaissent “très chaudes” : rouge foncé, orange vif… Mais attention : ces images ne mesurent pas le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU).

Elles traduisent la température de surface des matériaux (bitume, tôle, tuiles…) captée en journée par satellite ou par thermographie aérienne.

Elles sont utiles… mais elles ne suffisent pas à diagnostiquer un ICU.

Température de surface ≠ température de l’air

Pour mémoire, le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) est défini comme un écart de température de l’air, mesuré la nuit, entre un point en ville et un point rural.

Il nécessite des capteurs installés sur le terrain, en ville et à l’extérieur, à 2 mètres du sol environ, en conditions météorologiques radiatives (peu de vent, peu de nuages).

En revanche, la température de surface :

- varie selon l’ensoleillement,

- renseigne sur la chauffe des matériaux,

- mais ne permet pas d’évaluer l’intensité réelle de l’ICU, ni les risques pour la population, dus en particulier à une moindre baisse des températures la nuit.

La température de surface peut donner une première idée des zones les plus minéralisées… mais devient trompeuse si on l’utilise comme un diagnostic ICU, ou pire, si elle est utilisée pour calibrer une action d’aménagement.

À l’inverse, un quartier résidentiel peu ventilé peut apparaître peu problématique sur une carte de température de surface, alors qu’il accumule fortement la chaleur de nuit comme de jour. L’inconfort thermique peut être bien réel, mais absent sur une carte.

Exemple : quand une image de température de surface peut induire en erreur

Prenons une zone industrielle : tôle, bitume, pas d’ombre.

Elle apparaît “en rouge vif” sur une carte de température de surface. Mais faut-il pour autant en faire une priorité d’intervention ?

- Pas nécessairement, puisque personne n’y dort ! Si l’on se place du point de vue sanitaire, il n’y a pas de risque immédiat pour les habitants.

- Mais si l’objectif est de réduire la surchauffe urbaine de manière plus globale, ces espaces aussi peuvent être concernés.

Ces décalages rappellent qu’une carte de température de surface ne reflète ni les enjeux de santé publique, ni la localisation prioritaire de l’action locale.

Croiser les données (surface, air, usages du sol, vulnérabilités) reste indispensable pour identifier les secteurs réellement sensibles et éviter de partir sur des fausses pistes [4].

D’où l’importance de bien cadrer son diagnostic en amont.

Erreur n°4 : se lancer dans un diagnostic ICU mal calibré

Ce que l’on appelle souvent un “diagnostic ICU” désigne, en réalité, un diagnostic de surchauffe urbaine qui, selon les cas, peut se centrer uniquement sur l’ICU ou couvrir d’autres dimensions.

Tous les territoires ne doivent pas forcément se lancer dans un diagnostic de surchauffe urbaine.

Un tel diagnostic peut être utile… mais seulement s’il est bien cadré, et engagé au bon moment dans la démarche d’adaptation.

Lors de l’atelier, Élodie Briche a partagé plusieurs exemples parlants :

- certaines collectivités ont lancé des diagnostics lourds et coûteux sans avoir clairement défini leur le besoin ni formalisé un cahier des charges,

- D’autres se sont appuyées uniquement sur la température de surface, pensant diagnostiquer un ICU,

- Enfin, des diagnostics de surchauffe urbaine ont été engagés sans avoir défini clairement si le besoin relevait de la planification à long terme ou d’un projet urbain concret.

Dans tous ces cas, le problème n’est pas le diagnostic lui-même, mais son calibrage : à quel moment, avec quels outils, pour répondre à quelle question ?

Diagnostic ou pré-diagnostic de surchauffe urbaine ? Tout dépend de la question posée

Vous travaillez à l’échelle d’un PCAET, d’un plan climat ou d’un SCoT ?

Dans ce cas, un pré-diagnostic peut suffire pour amorcer la réflexion. Il s’agit d’une première lecture du territoire, à partir des données déjà disponibles, sans lancer d’étude complexe.

Un pré-diagnostic peut permettre de :

- repérer les zones potentiellement sensibles à la chaleur,

- comprendre les effets de la forme urbaine (densité, végétation, revêtements…),

- et commencer à structurer une stratégie d’adaptation.

Parmi les outils mobilisables gratuitement :

- les zones climatiques locales (LCZ) produites par le Cerema (disponibles sur Facili-TACCT), qui cartographient la forme urbaine et les ambiances thermiques d’un territoire. Elles permettent de repérer les zones à surveiller, même sans mesure sur site,

- le site Climadiag Commune de Météo-France, qui fournit des projections climatiques locales, par exemple l’évolution du nombre de nuits chaudes à +4°C.

Sur un projet d’aménagement ? Mieux vaut mesurer sur site

Si vous êtes sur un projet d’aménagement concret, avant ou après travaux, une analyse plus fine est nécessaire. Cela implique de :

- mesurer la température de l’air sur site (avec capteurs fixes et/ou itinérants),

- prendre en compte l’inconfort thermique du piéton (ombrage, albédo, ventilation…),

- et croiser ces données avec les usages réels et les profils de vulnérabilité.

À cette échelle plus fine, le calcul d’un coefficient de rafraîchissement urbain (outil TRIBU) est mobilisable gratuitement sur Plus fraiche ma ville.

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain est un phénomène spécifique, à ne pas confondre avec une simple impression de chaleur.

Pour un territoire, il n’est pas toujours prioritaire de lancer un diagnostic dédié : tout dépend des enjeux locaux, du moment, et de ce que dit le diagnostic de vulnérabilité.

Un simple point de mesure ou une lecture via les LCZ peut parfois suffire à lever un doute.

Et si un diagnostic plus poussé s’impose, mieux vaut le calibrer précisément, selon les objectifs poursuivis.

L’important, c’est de garder une vision d’ensemble pour orienter l’action. Le diagnostic ICU peut en faire partie… mais pas à n’importe quel prix, ni à n’importe quel moment.

Pour aller plus loin : Plus fraîche ma ville

Plus fraîche ma ville est un service public gratuit de l'ADEME qui aide les collectivités à concevoir et mettre en œuvre des solutions de rafraîchissement urbain durables. Il permet de choisir les bonnes méthodes de diagnostic de surchauffe urbaine et de passer à l’action de manière éclairée grâce à un accompagnement numérique personnalisé. Vous souhaitez rejoindre la communauté Plus fraîche ma ville ?